过去,“三分钟,打个盹儿都不够!”但现在,我们用三分钟刷完《让子弹飞》的黑色寓言。

这是当下流行的电影消费方式,速食电影像一把快刀,砍掉 “冗余” 的镜头语言、“拖沓” 的情绪铺垫、“复杂” 的人物支线,只留下剧情骨架。

但电影不是桥,是迷宫。就像《让子弹飞》一开场,火车开进雾气,刺客伪装成县长,子弹飞出去还没落地,每个人都不在原位。

AI真正要理解的,正是一部电影里那些不被轻易解说的东西。

用 AI 识别视频内容早已不是新鲜事,语音转文字、字幕拆解等技术也日益成熟。基于这些发展,行业内将其应用于电影拉片分析的标签标注中。

但多数情况下,这些标注还停留在表层元素的感知层面,而我们现在希望更进一步,深入到认知层面的理解。

前者是统计意义:旧系统常常一边识别,一边“失忆”,场景一换,角色关系就清零;

后者是叙事意义:如在《让子弹飞》的一场戏中,张麻子“想站着挣钱”,可在黄四郎眼里,“县长是跪着要饭的”,汤师爷看着枪和官印摆在一起,直呼“九筒大哥何方神圣”。寥寥几幕,便将人物立场尽数勾勒。

真正懂电影,便要读懂这些非线性叙事,谁在控制节奏、谁在推动冲突、谁在被安排去挡子弹。这是一种“像人一样看电影”的理解方式,也是影谱将在电影成片分析系统中推出的结合全局视听知识的分段式推理技术—— SegCL 所实现的重要突破。

作为国内首个专注于汉语电影内容创作的 AI 辅助平台,影谱在电影成片分析系统上做足了功夫。

所谓电影成片分析系统是一种基于多模态视频理解模型的框架,可对电影级视频实现精准认知:既能从故事梗概、人物角色、叙事结构、分镜表格、剧本逆向梳理、认知报告输出等多层面解析复杂叙事与高艺术含量的影片,也能智能审核内容,自动标注画面、辅助优化台词及文字中的潜在问题。

SegCL 就被运用在该系统中,它驱动了电影深度理解的“四大核心技术支柱”,能结合全局视听知识进行分段式推理,让电影理解更加高效与精准。

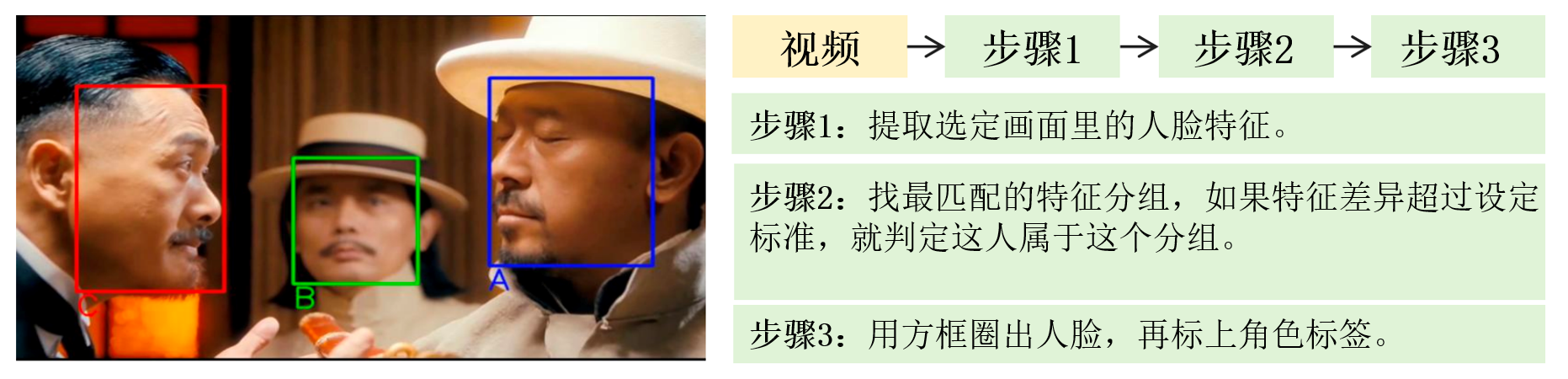

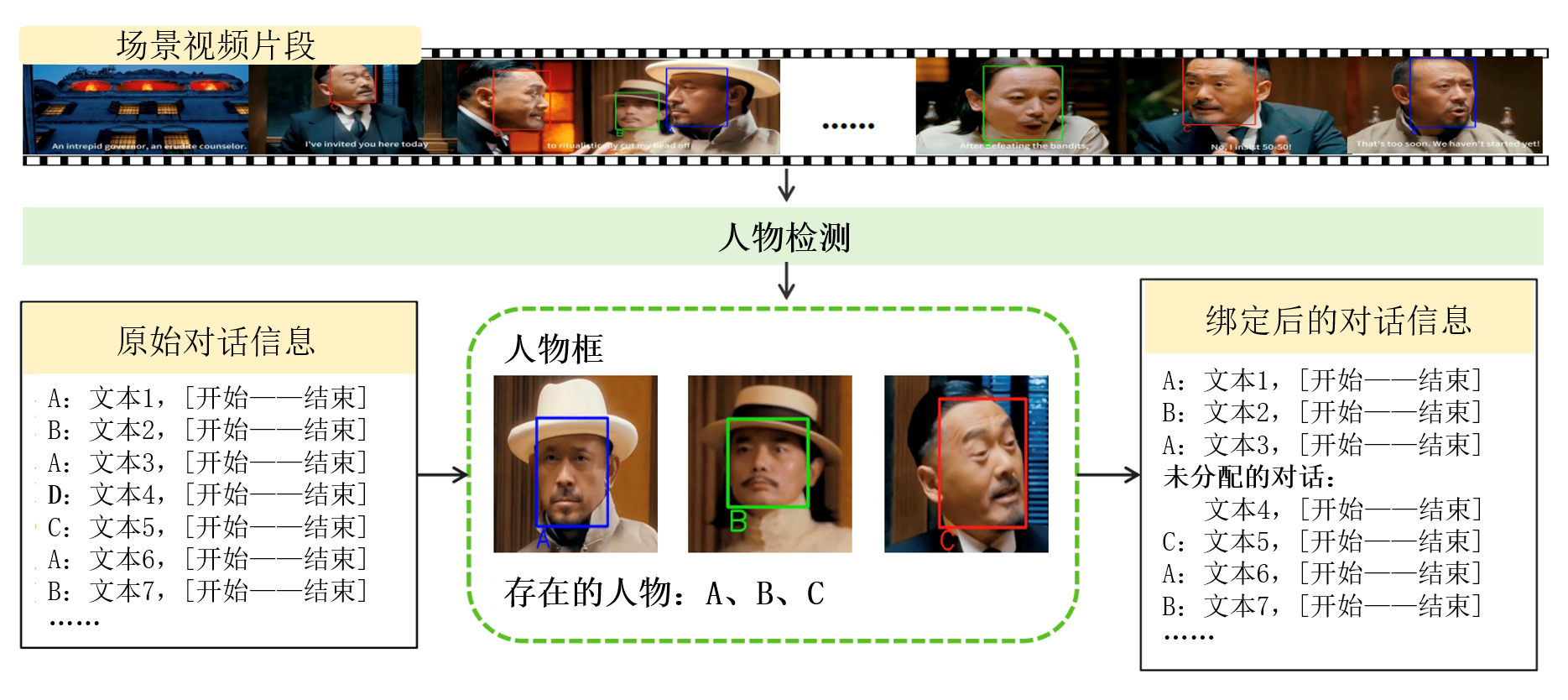

1. 精细人脸特征,人物图谱建档

自动识别影片中所有出现的人物并建档,包括人物的具体信息、关系网络、行为轨迹及情感倾向,全程追踪每个角色,让AI拥有剧本级角色理解能力。

2. 视听双轨识别,三维同步记录

创新集成深度人脸编码和声音识别,AI能明确精准地判断是哪些角色在讲述,不仅识别语音内容,还记录“说话人的身份”,构建人物、台词、时序三维绑定。

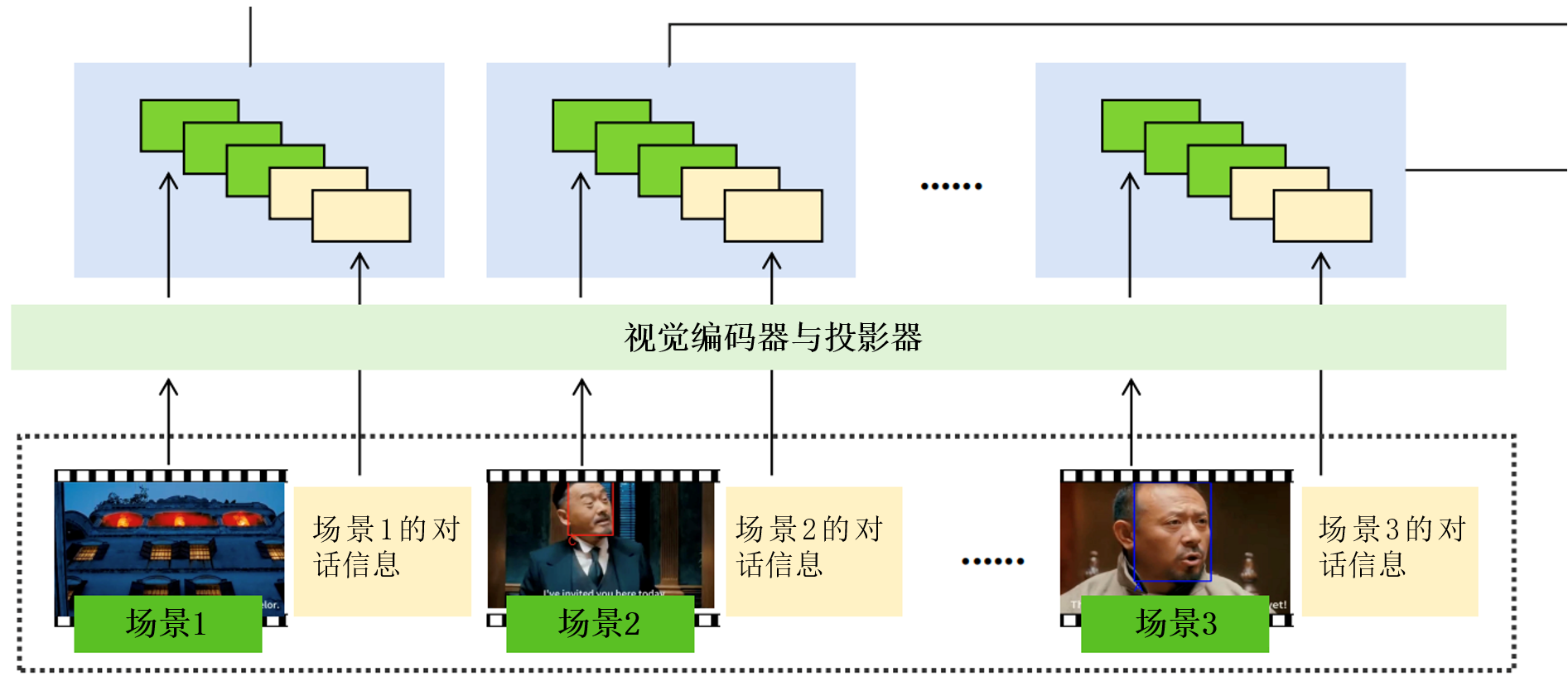

3. 场景语义切分与局部精准推理

系统自动分割影片为多个完整语义片段,每一片段分别进行多模态深度分析,大幅提升AI对剧情细节的敏感度与透彻度,深入理解每个场景的叙事功能。同时,局部推理始终与全局叙事关联,让 AI 对电影的理解既有细节深度,又有结构高度。

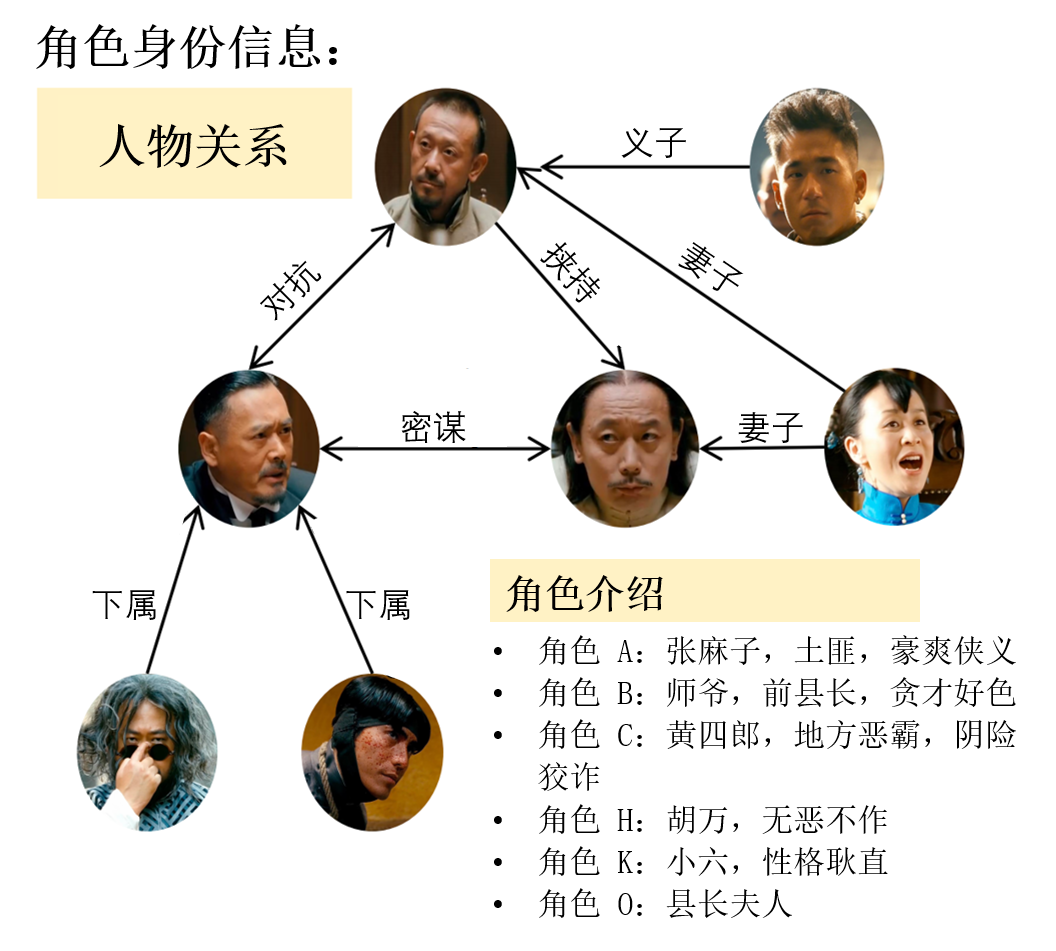

4. 人物知识图谱重构与意蕴理解

系统从局部片段整合人物与情节脉络,构建 “人物-事件-情感-象征” 的四维知识图谱,形成跨时空叙事、情绪连贯的人物成长与主题层次认知,这些分散的节点,会通过因果关系、隐喻关联等逻辑线连接,形成一张立体的意义网络。

目前,该系统已完成多模态算法架构搭建与模型验证,初步完成了视频分析及拉片 DEMO 演示系统,可精准认知分析10分钟以内的电影视频。

2025年,影谱 SegCL 视频认知多模态模型与电影成片分析系统将完成企业版开发。

这意味着:电影研究者不用再熬夜逐帧拉片,AI能自动生成带 “主题注解” 的镜头报告;影视公司不再完全依赖经验与直觉判断电影优劣;智能审查、版权保护、内容分发与推荐系统都将因SegCL对电影的真正理解而更准确、更快速、更省力。

也许有朋友疑惑:既然AI能在几分钟内分析一部电影,我们还需要自己看原片吗?

其实,这不是一道选择题,好的技术除了“代劳”,还可以“指路”。就像有时速食解说不是让你放弃走进电影院,而是帮你判断这部电影是否值得你花两个小时沉浸其中。

对行业来说,SegCL最大的意义也不在于提高效率(尽管它在这方面表现出色),而在于它提供了一种结构级别的电影共识体系。剧本评估、剪辑决策、审查沟通、教育教学……所有以“理解电影”为前提的行为,都有了一个基础层可以对齐,而不是靠经验、靠玄学、靠谁片场地位高。

回到开头的问题:为什么我们需要不再“断片”的 AI?

因为电影的故事靠“语言”来讲——镜头的光影、台词的潜台词、人物的微表情,都是构成这门语言的 “词汇”。传统技术只能识别 “词汇”,却读不懂 “句子”,更遑论 “文章”。SegCL的价值,就是让 AI 真正 “学会” 这门语言。

SegCL不是编剧、导演或影评人,它不会替代创作,不会感动或吐槽,只是帮所有人把电影看明白,你知道这一段为什么存在,它要服务什么,它和上下文之间有怎样的连接,观众看完它之后,会沉下去,还是跳出来。

你甚至可以把它当成一块石头。

扔进你的电影,看它激起什么纹路。

然后,你自己决定,要不要顺着那个方向,走下去。